Source : Le Devoir

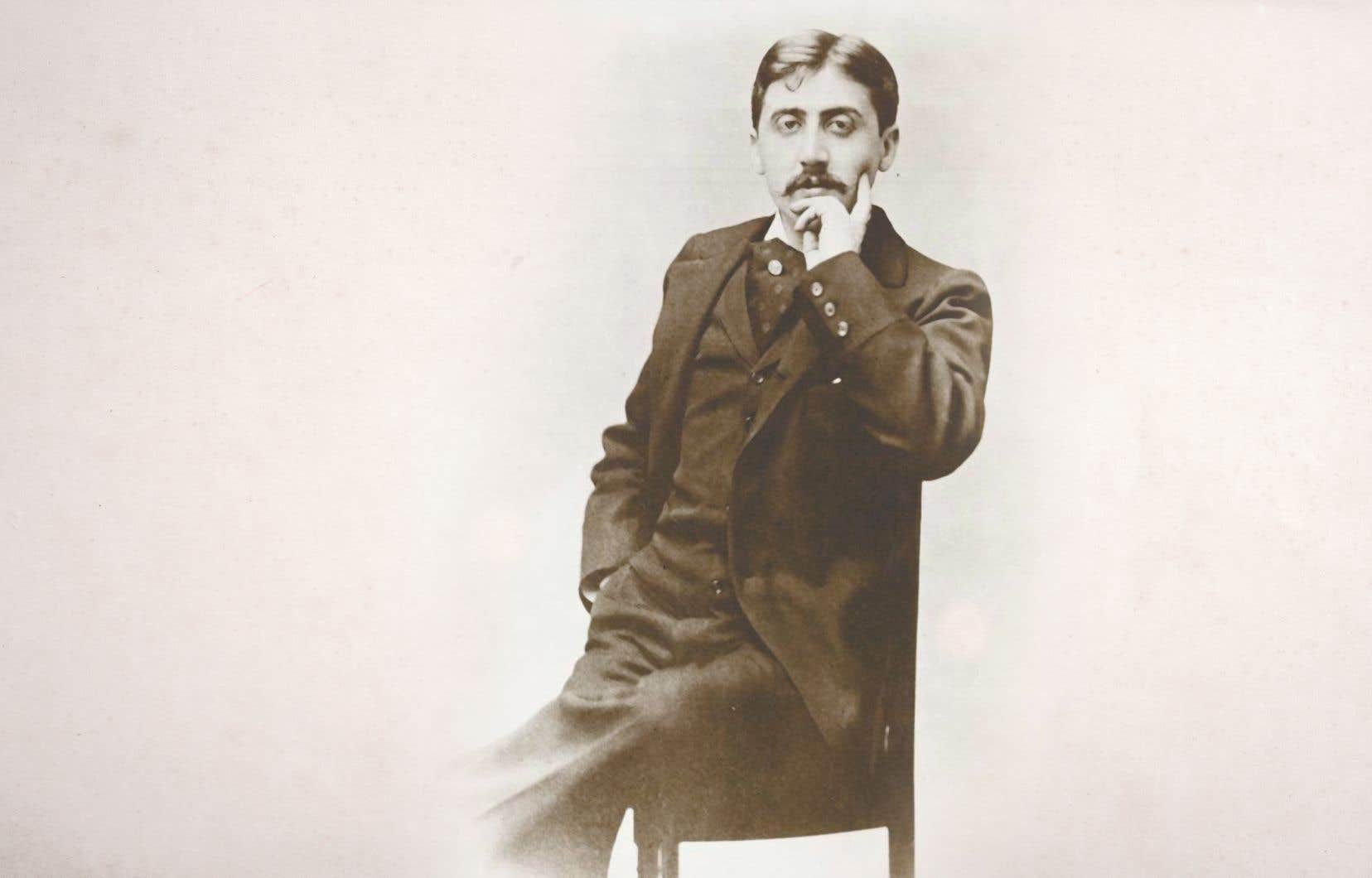

Certains auteurs semblent immortels, d’autres sombrent dans l’oubli. Après un temps, qu’en reste-t-il ? Dans sa série mensuelle Faut-il relire… ?, Le Devoir revisite un de ces écrivains avec l’aide d’admirateurs et d’observateurs attentifs. Aujourd’hui, place à Marcel Proust (1871-1922), celui que tant de gens rêvent d’avoir lu, ou qui suscite une dose de scepticisme devant l’enthousiasme des irréductibles d’À la recherche du temps perdu.

La Recherche est comme une espèce de chasse au trésor, où le trésor est le temps et le passé la cachette », affirmait l’écrivain Vladimir Nabokov à propos de ce roman que plusieurs considèrent comme le plus important du XXe siècle.

Les mêmes qualificatifs se répètent depuis longtemps à propos d’À la recherche du temps perdu : monument, cathédrale, Everest de la littérature, etc. Ils ont résonné l’an dernier alors que la France a célébré le centième anniversaire de la mort de Marcel Proust, survenue le 18 novembre 1922 alors qu’il habitait rue Hamelin, dans le XVIe arrondissement à Paris.

Autobiographie déguisée pour les uns, brique littéraire pour les autres, l’oeuvre-phare de celui qui fut couronné du Goncourt pour le deuxième volume (À l’ombre des jeunes filles en fleurs, en 1919) a été en grande partie rédigée dans sa chambre. Né en 1871 au milieu d’une famille bourgeoise, ce fin observateur des moeurs parisiennes s’est peu à peu retiré du monde, affligé par des crises d’asthme, ce qui ne l’empêchait pas d’écrire et de nourrir des amours (dont avec le compositeur Reynaldo Hahn) qui se transformaient souvent en amitiés

[...] continuer la lecture sur Le Devoir.