Tout lire sur: Radio-Canada Livres

Source du texte: Lecture

Edith Cloutier ne voyait pas vraiment l’intérêt de faire visiter sa bibliothèque située dans sa maison au lac Simard, à quelques minutes de Val-d’Or. D’entrée de jeu, elle lance en riant : « Ce n’est pas une bibliothèque d’intellectuelle ». Pourtant, la plongée dans le monde littéraire bien classé de la directrice générale du Centre d’amitié de Val-d’Or permet de découvrir sa fascination pour l’humanité, l’humain et sa complexité.

Entre son admiration pour le chanteur irlandais Bono, sa fascination pour les polars, son amour pour sa région l’Abitibi-Témiscamingue et son intérêt pour toujours mieux comprendre son identité et les luttes autochtones, Édith Cloutier se découvre aussi par ses lectures multiples et variées.

La littérature autochtone signifie, selon elle, raconter d’une perspective anishinabeg avec le bagage de notre histoire. Comment on interprète la relation avec notre famille, mais aussi avec notre communauté et plus largement avec la société.

Des perspectives nous ramènent à ce qui fait les peuples autochtones dans leur spécificité. C’est le sens de la communauté, le sens de l’entraide et la valeur de la famille élargie et je trouve que ça vient teinter les approches en littérature.

C’est en pleine nature, avec vue sur un lac et deux poules qui picorent sur le gazon, qu’Édith Cloutier s’installe confortablement chez elle pour lire. Chaque livre est accompagné d’une anecdote, d’une histoire. Sa bibliothèque, entourée de photos et de masques en bois, est divisée par sections.

La voix urbaine autochtone

Il y a celle en haut à droite, garnie d’auteurs abitibiens et autochtones. Elle attrape un livre : Kitakinan, parce que la ville est aussi autochtone, de Frédérique Cornellier, une des premières étudiantes qui a fait une maîtrise sur les Autochtones et la ville

, précise Édith Cloutier, qui en a signé la préface.

Contrairement à l’Ouest canadien, où la réalité des Autochtones dans les villes fait partie de l’histoire depuis le début des années 50, au Québec, la documentation et la recherche sur les enjeux urbains des Autochtones datent des années 70-80, explique-t-elle. D’ailleurs, elle raconte avoir été fascinée de découvrir que, dans quasiment chaque roman anglophone concernant un Autochtone à la recherche d’un membre de sa famille en ville, le personnage passe toujours par un centre d’amitié.

Au Québec, la réalité des Autochtones en ville a intéressé les gens beaucoup plus tard. C’est arrivé avec les centres d’amitié au Québec

, poursuit-elle. Le premier a été ouvert à Chibougamau en 1969.

Édith Cloutier a de nombreux livres sur sa région et sa ville.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Elle montre ensuite le livre Mort-Terrain, du chanteur Loco Locass, Biz, qu’elle qualifie de grand partisan du centre d’amitié autochtone

. D’ailleurs, assure-t-elle, il intègre le centre dans son roman sur les mines en évoquant une initiation qu’il a lui-même vécue à une cérémonie de purification, ce qui amène [le personnage] à se questionner sur la présence des Autochtones en ville

.

À côté, KA PI ICITA8ATC – Ce qu’ils ont fait : parcours de 17 élèves du pensionnat autochtone, de Bruno Sioui, Marguerite Mowatt-Gaudreau et Julie Mowatt, dont le lancement a été fait en présence de presque tous les survivants qui ont raconté leur histoire. Leur fierté de dire c’est mon livre

, se remémore Édith Cloutier. Ça vient me chercher

, poursuit-elle.

En évidence sur la tablette, Tibikikizis, un soleil dans la nuit pandémique, qui est le récit de la traversée de la pandémie de COVID-19 par son centre et la communauté autochtone de Val-d-‘Or. Tibikikizis veut dire lune

en langue anichinabée. Dans un livre plus historique sur la ville, elle raconte qu’il y a une photo d’elle à 9 ans dans une cour d’école.

Même dans les livres qui parlent de la région, tu ne peux pas passer à côté du fait autochtone. La personnalité de Val-d’Or est composée de sa réalité autochtone.

Voyages, polars et réconciliation

Sur l’étagère du dessous, des guides de voyage bien rangés : Dublin, Sénégal, Vietnam, Andalousie, Alsace, Barcelone, Portugal, Paris. Autant de destinations que de voyages, sauf le Vietnam, qui est encore un rêve. Édith Cloutier se considère comme privilégiée de pouvoir voyager pour aborder les questions autochtones en milieu urbain, notamment grâce aux alliances faites avec le réseau des Centres d’amitié et les universités.

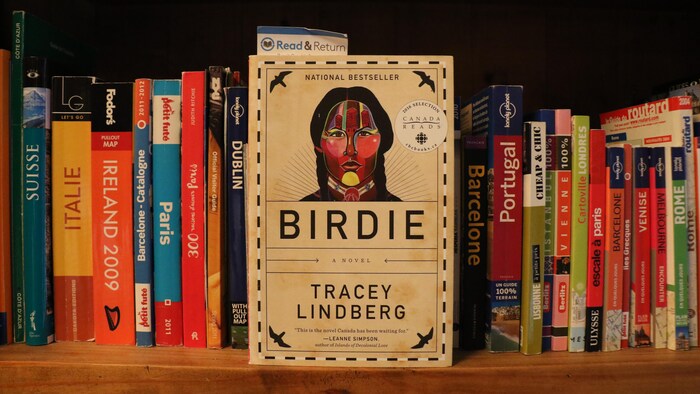

Dans «Birdie», de Tracey Lindberg, le personnage passe aussi par un Centre d’amitié autochtone. À l’arrière, les nombreux guides de voyages. Les Centres d’amitié autochtone font partie de la littérature autochtone, assure Édith Cloutier.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Ailleurs, sautant aux yeux, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones est juste au-dessus du livre Bono par Bono. Le chanteur irlandais l’inspire dans sa manière d’amener de grands combats planétaires

. Il y a aussi plusieurs auteurs québécois, dont Marie Laberge, sur des histoires qui se passent dans les années 50-60. J’ai un double héritage dont je suis très fière et ça me permet d’apprendre sur le Québec.

Pour comprendre, s’éduquer sur l’histoire de l’humanité

, elle lit l’histoire – ou plutôt les traversées du temps – avec l’écrivain britannique Ken Follett ou le français Éric-Emmanuel Schmitt.

Sur une autre tablette sont mélangés quelques livres de l’Ilnu Michel Jean, de l’Innue Naomi Fontaine, Soeurs volées d’Emmanuelle Water, Bonjour! Kwe! À la rencontre des langues autochtones du Québec de Caroline Montpetit, Le banquet de Platon, un livre de cégep qu’elle a gardé même s’il est difficile à lire. C’est de la grosse philosophie!

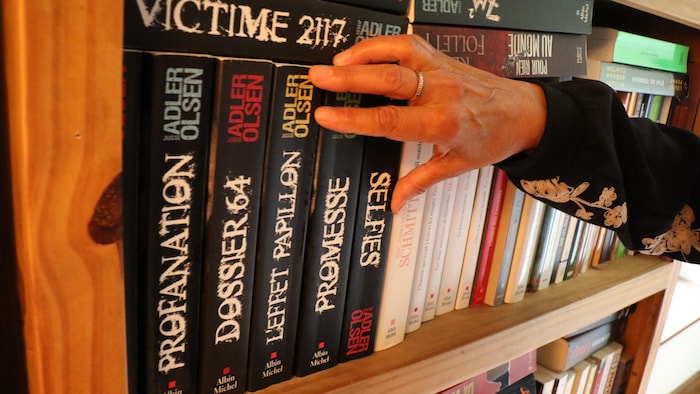

Fille de stratégie comme elle se définit, Édith Cloutier aime les polars qui lui permettent de s’évader. Elle les lit pour les sensations fortes, mais aussi pour comprendre la complexité de l’être humain et résoudre les énigmes.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Édith Cloutier caresse du doigt toute sa collection de l’écrivaine suédoise Camilla Läckberg, puis enchaîne avec celle du Danois Jussi Hendy Adler-Olsen. Elle ne le cache pas : pour s’évader, mais aussi pour assouvir son côté stratégique en résolvant les énigmes, elle se nourrit de thrillers ou de polars. Ce qui m’attire dans ces romans, c’est la complexité de l’être humain, comment il peut aller aussi loin que tuer un autre être humain.

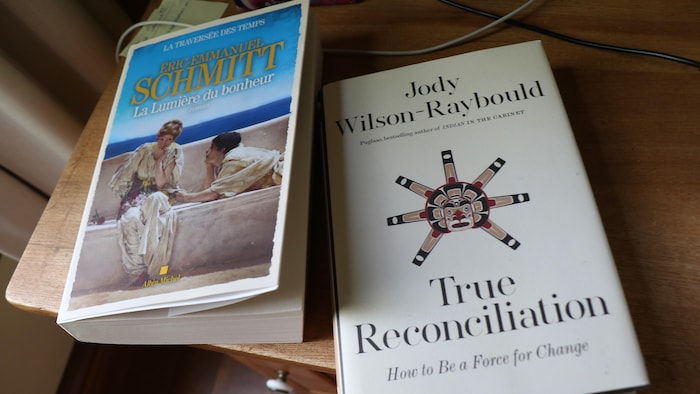

Sur sa table de chevet, c’est une autre sphère qui est proposée : True reconciliation : how to be a force for change, de (l’ancienne ministre) Jody Wilson-Raybould.

J’ai commencé à lire sur la réconciliation, car c’est un grand thème qui doit être porté par toute la société.

Depuis quatre ans, elle participe à la mise en place du Conseil national de la réconciliation. La loi prévoyant sa constitution a été sanctionnée en mai dernier. Elle a aussi l’ouvrage Unreconciled: Family, Truth, and Indigenous Resistance, de l’Ojibwe Jess Wente, président du conseil d’administration du Conseil des arts du Canada, un livre assez critique sur la réconciliation.

Et The Comeback, de John Ralston Saul, le mari de l’ancienne gouverneure générale du Canada, Adrienne Clarkson. C’est sur la résurgence des peuples autochtones, écrit avant Idle No More. Il a un regard intéressant.

Elle montre ensuite le livre qui lui a permis de découvrir l’auteur : Mon pays métis, quelques vérités sur le Canada. C’est sa réflexion sur le fait qu’on n’est pas juste deux solitudes, mais qu’il y en a une troisième. Il part du principe qu’on a tellement vécu avec les Autochtones, qu’ils nous ont si bien accueillis, qu’on est une société métisse. On est d’accord ou pas, mais c’est toujours intéressant de lire ces perspectives pour mieux comprendre.

Le dernier livre acheté?

J’en ai acheté trois il y a quelques jours. Le dernier est encore sur un crime sordide, Le nid du coucou, de Camilla Läckberg. À côté de mon lit, il y a aussi le dernier de la série La traversée des temps, d’Éric-Emmanuel Schmitt, que je lis. Il y aura huit tomes au total; il est rendu au quatrième, que j’ai acheté. C’est l’histoire de l’humanité, mais dans un roman avec le style d’Éric-Emmanuel Schmitt, un grand auteur qui a une poésie incroyable. Ça parle d’un homme et d’une femme qui sont éternels. Chaque tome se passe à un stade de l’évolution de l’humanité. Le dernier se situe pendant l’époque grecque antique. Avant, c’était les pharaons, l’Égypte. C’est vraiment fascinant.

Les livres sur la table de chevet d’Édith Cloutier

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Ton premier livre?

Je ne viens pas d’une famille qui lisait, mais mon frère, un peu plus vieux que moi, adorait lire. C’est grâce à lui que j’ai commencé. Il lisait des Astérix. Je les lisais, mais je n’ai pas été adepte de bandes dessinées, ça ne me parlait pas. Puis mon frère a commencé des séries de livres et donc j’allais fouiller dedans. Puis, à l’école primaire, j’ai découvert une bibliothèque. Dans mes premiers livres, je devais avoir 7-8 ans, quand je lisais, je voyais des images dans ma tête. Ça, c’est la première chose qui m’a frappée. Je pense que c’était la comtesse de Ségur.

Mon premier livre marquant sur les questions autochtones est controversé maintenant. Je l’ai ici. C’est The Orenda, de Joseph Boyden. C’est controversé, car il fait partie des pretendians

[NDLR : les faux Autochtones]. Son livre était fascinant, sur l’époque des Iroquois et comment ils ont accueilli les Européens. J’ai appris beaucoup sur cette nation, sur les Kanienʼkehá꞉ka. Le roman permet d’apprendre l’histoire, mais l’auteur est controversé maintenant et n’est plus sur les radars. À l’époque, on ne le savait pas.

Un autre auteur que j’ai découvert jeune, c’est Thomas King, avec L’Indien malcommode. J’ai beaucoup aimé l’approche de l’auteur avec son petit sourire en coin et une touche d’humour aussi.

Petite, avais-tu accès à des livres écrits par des Autochtones?

Non. À l’école, on parlait très peu des Autochtones. Je suis née en 1966, j’ai fini mon secondaire en 82-83, c’était invisible. Même à Val-d’Or, la visibilité de la présence autochtone a commencé plus au début des années 80. On n’avait même pas de littérature.

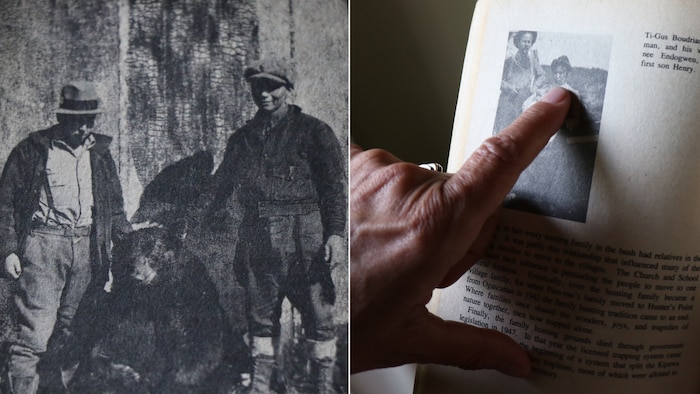

Des photos de famille dans le livre «Kipawa, portrait of people». Henry, le grand-père d’Édith, est à droite de l’ours. Sur l’autre photo, son arrière-grand-mère Nancy Endogwen, qui, en mariant son arrière-grand-père Boudrias, un allochtone, a perdu son statut.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Un livre qui revient toujours dans tes mains?

J’ai plutôt des auteurs qui reviennent dans mes mains. Un auteur, quand je l’aime, je l’aime pour la vie et je vais le suivre. Mais un livre qui revient quand même, c’est celui sur ma famille, Kipawa, portrait of people, de Kermot A. Moore.

Je l’ai sur ma table de chevet. Je l’ai depuis des années et je ne suis pas rendue au bout, car je ne le lis pas d’une traite. J’ai de la chance, car c’est sur ma famille et ça explique d’où je viens, comment on a perdu et retrouvé notre statut. Ma famille vient de Hunter’s Point, qui est au Témiscamingue. Elle a eu des pertes du statut d’Indien, car les femmes se sont mariées à des non-Autochtones.

L’auteur a été un grand leader des droits des Autochtones, des Indiens sans statut, et il a rassemblé les familles sans statut, qui ne pouvaient pas vivre dans les réserves ni en ville. Ils vivaient dans ce qu’ils appelaient des établissements indiens reconnus par le gouvernement, mais qui n’avaient pas le statut de réserve ni l’application de la Loi sur les Indiens. Donc il y a des photos de grandes branches de famille, comme la mienne : les Boudrias. Mon grand-père était tellement beau! Ce livre ne se trouve plus.

Les livres de Serge Bouchard, j’y reviens aussi souvent. J’y vais au compte-gouttes.

Des livres que tu emportes sur une île déserte?

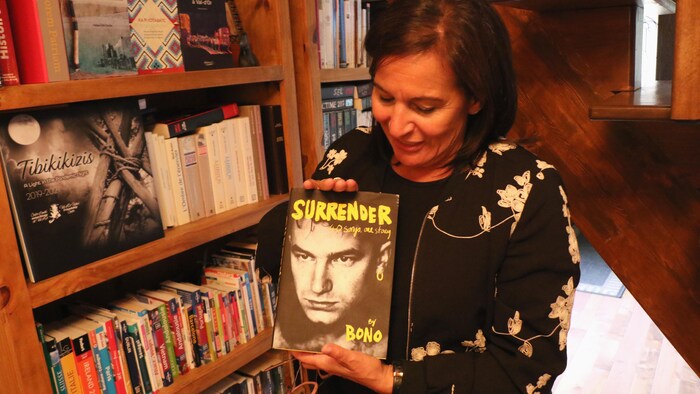

Je sais que ça fait groupie, mais je choisis Bono par Bono, car ce sont tellement de belles réflexions. Ce n’est pas l’histoire d’une superstar, mais comment il aborde la lutte contre la pauvreté, comment il met de l’avant son influence pour convaincre de grands leaders de ce monde de permettre aux pays pauvres d’avoir un déficit zéro, d’effacer la dette. C’est un humain extraordinaire. Si tu es sur une île déserte et si tu es tout seul, tu as besoin d’être inspiré par le bien que d’autres font autour de soi. Ça serait un bon livre.

Édith Cloutier se dit fascinée par Bono, qui est selon elle un «être humain extraordinaire, humaniste, qui a mis de l’avant des grandes luttes d’injustices et qui a négocié avec les grands présidents».

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Pour un autre livre, je suis vraiment embêtée. J’aime tous mes livres. Mais s’il faut choisir, j’irai avec un livre qui me rappelle d’où je viens. Indian Horse (Cheval indien), du romancier et journaliste ojibwé Richard Wagamese, qui est décédé trop jeune. J’ai été bien émue par le livre et le film est encore plus puissant. C’est l’histoire des survivants des pensionnats racontée avec une plume touchante. Il a écrit aussi de la poésie. J’avais lu que ses écrits sont de la médecine douce pour l’âme

; il a une plume qui vient nous toucher.

Donc probablement que j’amènerais un livre qui me rappelle d’où je viens, qui je suis, mon identité et qu’est ce qui fait notre résilience. Maintenant, ça fait vraiment partie de ma sphère de besoin de lecture.

Des incontournables de la littérature autochtone pour comprendre et apprendre?

J’ai lu deux livres de la peintre et romancière crie Virginia Pésémapeo Bordeleau parce que c’est proche de nous et ça me parle beaucoup. Je recommanderais Poésie en marche pour Sindy, des textes pour Sindy Ruperthouse, une femme anishinabeg encore portée disparue. Sa plume est touchante. J’ai aussi été touchée par le livre Ours bleu parce qu’elle y transpose un peu de sa réalité quand elle était enfant. Sa sœur a été une grande amie qui est décédée malheureusement tragiquement très jeune.

Dans les auteurs canadiens-anglais autochtones, je proposerais peut-être les livres de l’auteure issue de la communauté Stó:lō, en Colombie-Britannique, Lee Maracle. Il y a tellement de livres que je ne sais que proposer.

Pour quelqu’un qui veut commencer, il faut lire L’Indien malcommode, de Thomas King. Tu ne peux pas passer à côté d’un titre comme L’Indien malcommode. C’est un des premiers livres que j’ai lu et ça aide à vraiment prendre la mesure de la résilience, mais la résilience qui est passée par la capacité des Autochtones de mener des luttes et des combats malgré tous les vents de face qu’on avait. Je le recommanderais.