Nous vous encourageons à lire le journal La Presse, superbe cahier livres!

Paru en premier sur (source): journal La Presse

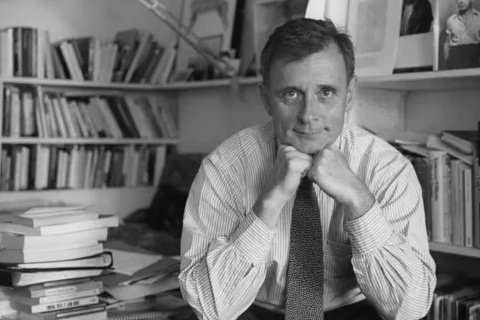

(Paris) À travers une œuvre largement autobiographique, le romancier américain Edmund White, dont on a appris mercredi la disparition à 85 ans, s’était imposé comme une figure de proue de la littérature LGBT+, en chroniqueur de l’émancipation gaie abordant crûment l’intime et la sexualité.

Publié à 9 h 10

Dès ses premiers livres et jusqu’au dernier paru en janvier aux États-Unis – The Loves of My Life –, l’homosexualité est au cœur de son écriture : il raconte et se raconte, des années 1950 où être gai est une maladie mentale jusqu’aux années sida qui déciment toute une génération. « J’ai peut-être 200 amis qui sont morts », disait-il. En passant par la libération sexuelle après les émeutes de Stonewall en 1969 – il vit aux premières loges cette « prise de la Bastille » pour les homos selon ses termes – et la décennie 70, âge d’or à New York de la « promiscuité sexuelle ».

« L’écriture a toujours été un recours pour moi quand j’essaie de donner un sens à mon expérience ou lorsque les choses sont très douloureuses », confiait ce militant très investi dans la défense de la « cause gaie ».

Repéré par Nabokov

Adoubé dès son premier roman, Oublier Elena (1973), qualifié par l’auteur Vladimir Nabokov de « livre merveilleux », l’écrivain new-yorkais, également journaliste, critique littéraire et enseignant, devient vite un auteur qui compte.

Il enchaîne avec le très explicite The Joy of Gay Sex (1977), sorte de Kama sutra illustré devenu une référence homo outre-Atlantique, Nocturnes pour le roi de Naples (1978), Voyages en Gay Amérique (1980) et sa tétralogie à succès, autofiction sur les différentes étapes de sa vie : Un jeune Américain (1982), La Tendresse sur la peau (1988), La Symphonie des adieux (1997) et L’Homme marié (2000).

Avec son humour corrosif, il poursuit ce travail de mémorialiste avec Mes vies (2005) et City Boy (2010).

Si certains lui reprochent « un excès de bites » dans sa prose, ce romancier de l’intime est, pour le critique Sergio Belluz, « un impératif pour ceux qui veulent connaître la petite histoire, la culture et la sociologie du mouvement queer depuis les années 60 à New York ».

Fasciné par la thématique de l’aveu – il confesse des milliers de partenaires – l’homme au sourire mutin se montre à l’inverse pudique dans la vie : « autant j’aime écrire avec la plus grande crudité et la plus grande franchise », déclare-t-il en 2006 au Monde, « autant je déteste afficher mon intimité en public ».

Celui qui a vécu près de quinze ans à Paris dans les années 1980-90 est aussi l’auteur de plusieurs biographies consacrées à Jean Genet – l’ouvrage fait autorité – Marcel Proust et Arthur Rimbaud, trois figures homosexuelles françaises.

Né le 13 janvier 1940 à Cincinnati, Edmund White grandit à Chicago. Père entrepreneur, coureur de jupons et rigide, pour qui porter une montre classe déjà un garçon dans la catégorie « efféminé ». Mère psychologue à qui il révèle à 14 ans qu’il préfère les garçons : elle le confie à une armada de psys pour essayer de le débarrasser de sa « maladie ».

Mais lui a décidé tôt d’être « un gai heureux plutôt qu’un homosexuel rééduqué ».

Après des études de chinois à l’université du Michigan, il fuit l’Amérique profonde de sa jeunesse pour suivre un amant à New York.

White découvre la liberté sexuelle, synonyme de liberté tout court. « Je me suis mis à me dire que les gais pourraient un jour constituer une communauté plutôt qu’un diagnostic médical ».

Il pige pour Newsweek et travaille plusieurs années pour la maison d’édition Time-Life.

« La quête de la légèreté »

Ses succès littéraires lui ouvrent les portes des universités prestigieuses (Johns Hopkins, Columbia, Yale, Princeton…) où il enseigne l’écriture et la littérature homosexuelle.

De retour à New York après Paris, il s’installe dans les années 90 à Chelsea avec son compagnon de 25 ans son cadet, l’écrivain Michael Carroll, épousé en 2013.

Séropositif depuis 1985 – il fait partie de ces rares asymptomatiques à long terme – il a subi dans les années 2010 deux AVC et une crise cardiaque qui l’ont affaibli.

Sans lui faire perdre cette « quête de la légèreté » qui, comme un credo, l’a constamment animé. « Traverser les difficultés, mais ne pas se plaindre, continuer, garder toujours la gaieté de l’esprit », disait-il.