Tout lire sur: Radio-Canada Livres

Source du texte: Lecture

Comment dire « désert » dans une langue façonnée par le Nitassinan, où l’horizon s’écrit en forêts, en toundras et en rivières? Que faire de « baobab », d’« astéroïde » ou de « muselière » quand ces réalités n’existent ni dans le paysage ni dans le lexique? Et si l’on croise un « boa », comment nommer ce reptile des tropiques? À ces casse-têtes, Yvette Mollen répond patiemment, page après page, en traduisant Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry en innu-aimun, la langue de son peuple.

La langue innue est un trésor précieux mais un trésor en danger, et ma carrière de professeure à l’Université de Montréal fait partie de ma mission : la préserver, la faire vivre et la faire reconnaître

, confie-t-elle en entrevue.

Originaire d’Ekuanitshit et professeure agrégée au Département de linguistique et de traduction, Yvette Mollen a tracé un chemin inédit : première à offrir des cours d’innu-aimun dans une université québécoise, elle entraîne ses étudiants jusque sur le terrain, lors de séjours immersifs dans sa communauté.

Depuis plus de 20 ans, elle enrichit dictionnaires et lexiques illustrés, conseille des organismes autochtones et, depuis 2022, prête son expertise au Comité des langues autochtones de la Commission canadienne de l’UNESCO.

Transmettre les rudiments de ma langue, c’est aussi partager une philosophie et une manière d’habiter le monde. Je veux que mes étudiants s’ouvrent aux réalités autochtones et puissent communiquer adéquatement avec les membres des Premières Nations du Québec

, explique-t-elle, bien installée dans son bureau baigné de lumière à l’Université de Montréal.

Si Le Petit Prince (Thishe-ulshimass) du Français Antoine de Saint-Exupéry lui prend du temps, c’est que ce projet excède la simple transposition mot à mot. Il s’agit d’inventer des passerelles

entre deux univers, dit-elle. Il faut que je recherche, que je crée des mots et que je demande à les entrer dans le dictionnaire.

Elle met en avant la minutie de son travail. Chaque néologisme est soupesé, chaque emprunt signalé, chaque ambiguïté levée. Traduire, c’est trahir (traduttore, traditore), dit le fameux proverbe italien. Mais pour Yvette Mollen, il s’agit surtout de trouver la juste tournure pour restituer chaque nuance.

Je note en marge, j’ouvre un lexique. À la fin, je veux que le lecteur sache ce qui a été adapté, d’où vient le mot et comment il se décline dans les différents dialectes.

Traduire, c’est parfois trahir. Mais on peut trahir avec honnêteté en expliquant, en ouvrant un lexique, en respectant la musique de la langue.

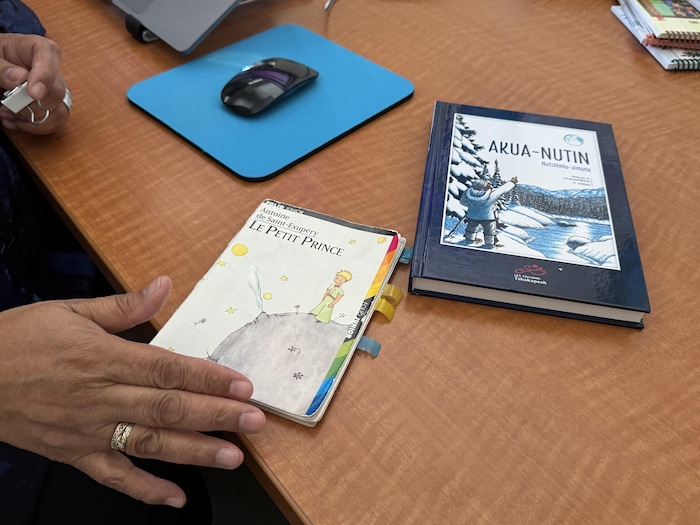

Yvette Mollen traduit à son rythme Le Petit Prince de Saint-Exupéry.

Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

Traductrice chevronnée – elle a notamment livré en innu-aimun la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, et ce, en seulement une fin de semaine

, dit-elle en souriant –, Yvette Mollen reconnaît qu’un conte jeunesse peut se révéler comme un véritable laboratoire linguistique.

J’ai déjà traduit beaucoup de choses très terre-à-terre : politique, santé. Quant au Petit Prince, c’est un autre défi. Il faut faire entendre une poésie et, en même temps, préciser des réalités qui n’existent pas chez nous.

Trouver les bons mots

Premier écueil : celui du désert, décor principal du récit du Petit Prince. Au Québec, cette réalité n’existe pas. En innu-aimun, on trouve bien le mot mushuau

pour désigner un lieu dénudé, sans arbres, la toundra. Mais le désert de sable du Sahara, ce n’est pas mushuau. Il faut l’expliquer autrement, trouver une tournure qui dise : « un endroit où il n’y a que du sable »

, raconte-t-elle.

Même gymnastique mentale pour les grands nombres qui émaillent le conte (300 000, 3 590 000… On ne les dit pas spontanément en innu-aimun) et pour les objets techniques comme moteur, avion, télescope, hélicoptère, ça existe déjà. Mais pour astéroïde, j’ai noté que ça ressemble à une étoile, planète mineure de roches et de métaux. Je pars du mot étoile en innu, puis j’adapte

, indique-t-elle en montrant son écran d’ordinateur.

Deuxième casse-tête, les espèces botaniques. Comment nommer la rose, un des personnages pivots du livre? La professeure et traductrice souligne que uapikun

veut dire fleur

de manière générique. Tulipe, marguerite, tout y passe. La rose en tant que telle n’a pas de mot usuel, parce que chez nous, on nomme d’abord ce qui est utile à la vie, telles les racines médicinales ou les plantes comestibles.

Plutôt que d’imposer un néologisme artificiel, la traductrice choisit de conserver le mot rose

en le signalant comme un emprunt afin que le lecteur en perçoive l’origine étrangère. Même logique pour le mot baobab

. Le baobab n’existe pas chez nous. J’ai vu dans une traduction ojibwée du Petit Prince que les traducteurs avaient laissé baobab. Je ferai pareil, en ajoutant une explication : c’est un arbre qui porte beaucoup de fruits. J’ai pensé à un parallèle avec mishtikᵁ ka minut [L’arbre qui porte des fruits], pour ancrer l’image, dit-elle.

Yvette Mollen, originaire d’Ekuanitshit, est professeure agrégée au Département de linguistique et de traduction de l’Université de Montréal.

Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

Le lexique, justement, est un des outils clés du projet. À la fin, elle prévoit d’ailleurs d’ajouter un glossaire pour les mots dont il a fallu trouver des équivalents. J’indiquerais les synonymes dialectaux, parce qu’un même objet a trois noms selon les communautés.

Elle esquisse un sourire en donnant l’exemple de sa trouvaille pour traduire golf

. Elle décompose le mot avec pédagogie, d’abord tianiss (petite balle

) puis elle y accole uepauakanit (qu’on lance

, qu’on frappe

). Le tout devient littéralement tianiss ka uepauakanit

: la petite balle qu’on frappe

.

Le titre lui-même a été objet de débat. Dans certaines langues, petit prince

devient petit chef

. En innu, je joue sur « celui qui gouverne », « celui qui est au-dessus » : l’idée du roi est là. Je veux rester au plus près de la perception innue du pouvoir

, précise-t-elle, rappelant que des mots existent déjà pour chef

et roi

mais que le degré de filiation portée par prince oblige à dériver plutôt qu’à calquer.

Si la traduction avance par petits bouts

, c’est qu’en parallèle, Yvette Mollen contribue à nourrir la langue elle-même. Depuis la standardisation orthographique de l’innu-aimun, dans les années 1980, elle prend part aux réunions du dictionnaire en ligne, soumet des propositions, débat avec ses pairs et enrichit le lexique de nouveaux sens.

Je teste l’usage chez des aînés, je vérifie les variantes. La langue vit parce qu’on la parle, on la pense, on la dispute.

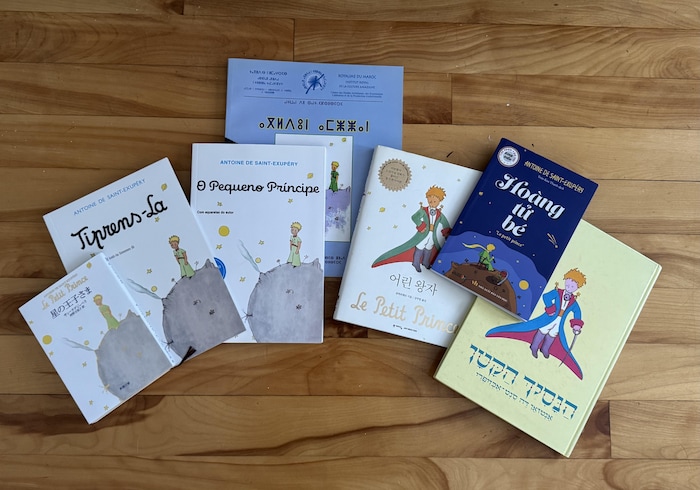

Pour bien des langues autochtones, Le Petit Prince est une chance unique de reconnaissance. En Argentine, il a par exemple été traduit en toba, un dialecte autochtone du nord du pays, offrant à ses membres la possibilité de lire autre chose que les textes religieux et de renforcer l’usage de leur langue au quotidien.

Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

L’écriture n’est pas la langue, mais elle aide à la transmettre, ajoute-t-elle. Pour aller plus loin, elle a conçu le premier cours intensif en collectivité, qui culmine par une semaine d’immersion avec ses étudiants à Ekuanitshit, son coin de pays. Là, on prépare la bannique dans le sable, on écoute les récits des aînés et on arpente le territoire. Je veux que les étudiants entendent l’innu dans sa respiration. Plusieurs me disent que cette expérience change tout

, relate-t-elle.

Cette immersion nourrit aussi la traduction. Ainsi de la relation aux animaux, si centrale dans le conte. Chez les Innus, on s’adresse à l’ours avec respect. Dans le livre, le Petit Prince parle au renard. Je le garde tel quel, comme on parle à son chien. Je veux que le lecteur innu reconnaisse un ton de conversation, pas une étrangeté folklorisée.

Le Petit Prince a traversé patois, dialectes et idiomes du monde entier et continue de voyager aux quatre coins de la planète linguistique..

Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

Réveiller la langue

Le projet n’a ni échéancier ni commande. Yvette Mollen travaille sur cette traduction à titre bénévole. Elle souhaiterait toutefois une coédition avec l’Institut Tshakapesh, où elle a dirigé pendant plus d’une décennie le secteur langue et culture innues. Ce livre est, à ma connaissance, libre de droits, maintenant; l’enjeu, ce sont les illustrations. J’aimerais obtenir les mêmes, pour respecter la mémoire du texte

, dit-elle.

En effet, Le Petit Prince en innu-aimun ne viserait pas seulement à combler des bibliothèques. La traductrice rêve d’un ouvrage éducatif, avec des encadrés, des exercices d’apprentissage de l’idiome autochtone. Reste la question cruciale : comment va la langue?

D’année en année, ça change

, répond Yvette Mollen prudemment. Dans ma communauté, j’ai parlé à des enfants de 8-9 ans qui m’ont répondu en innu. Ça m’a fait chaud au cœur.

Mais chez les adolescents, c’est plus inégal. Certains comprennent sans parler. D’autres parlent anglais entre eux. À l’école, on leur dit : « Ici, on parle innu » et ça repart. Mais rien n’est gagné d’avance.

Elle dresse un constat préoccupant. Au Québec et au Labrador, les Innus sont environ 25 000. Mais à peine la moitié – parfois moins – parle encore la langue. Selon les dernières estimations, il reste 11 000 locuteurs, peut-être 10 000; certains recensements descendent jusqu’à 8000. Les chiffres varient, mais la tendance est claire : la langue recule. On dit qu’une langue est viable au-delà de 20 000 locuteurs. Nous en sommes loin

, souffle-t-elle.

D’où son plaidoyer pour multiplier les occasions d’entendre la langue à l’école, à la garderie ou, pourquoi pas, au petit écran. Je rêve d’un bulletin de nouvelles à la télévision en innu, 5 ou 10 minutes, que les enfants puissent dire : « J’entends ma langue. » Ça réveillerait quelque chose.

À l’heure où tant de langues luttent pour trouver leur place dans l’espace public, le travail patient d’Yvette Mollen rappelle une évidence : chaque traduction agrandit le monde. Si l’œuvre de Saint-Exupéry a parcouru le Sahara, franchi les Alpes et gravi les gratte-ciel, elle peut tout aussi bien suivre le chemin du Nitassinan, pour peu qu’une voix prenne le temps de trouver le mot juste, poursuite Yvette Mollen.

Je ne me presse pas. Je veux le faire bien, pour que les enfants puissent un jour lire, en innu, que tomber amoureux d’une fleur est une chose magnifique

, dit-elle avec ce mélange d’obstination et de douceur qui caractérise les grandes passeuses de langue.

Dans ce contexte, traduire Le Petit Prince n’est pas un luxe. C’est un acte de présence. Une langue vit quand elle s’occupe de tout, de la politique, des poèmes, et aussi des choses inutiles

en apparence : les roses, les baobabs, les astéroïdes. Et si la devise du livre On ne voit bien qu’avec le cœur

devenait un manifeste pédagogique?

Apprendre une langue, c’est apprendre à voir. À nommer autrement une étoile, une plante, un pays. À sentir la relation au territoire. À dire la tendresse pour une fleur, pour un renard, pour un enfant, tout cela dans nos mots. C’est à ça que sert ce livre chez nous

, conclut Yvette Mollen.