Source : Le Devoir

Dans les toiles de la légendaire peintre portugaise Paula Rego, les femmes, bien que souvent représentées dans des positions de soumission, dégagent une étonnante agentivité, une forme de pouvoir qui dégage de l’autorité. « Je peux renverser une situation et faire ce que je veux. Je peux rendre les femmes plus fortes. Je peux les rendre tout à la fois obéissantes et assassines », a-t-elle fameusement déclaré.

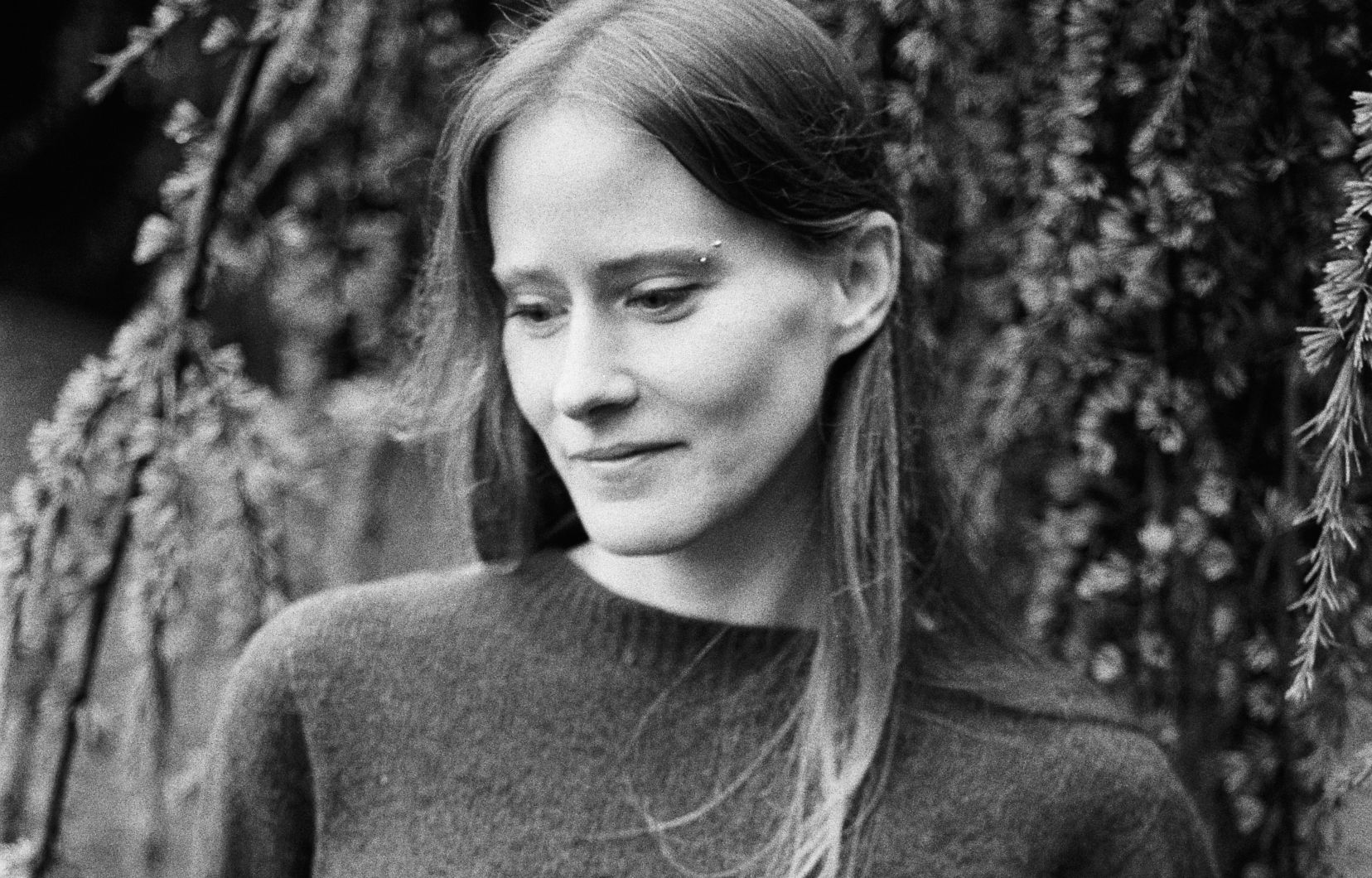

Cette citation, retranscrite en épigraphe d’Étude pour l’obéissance, deuxième roman de l’écrivaine d’origine montréalaise Sarah Bernstein, a bouleversé cette dernière lorsqu’elle l’a lue pour la première fois, lors d’une rétrospective du travail de l’artiste présentée à Londres. « J’ai tout de suite su que je souhaitais explorer cette dynamique contradictoire — qui lie en quelque sorte la victime et le bourreau — dans un projet d’écriture. »

Le roman, le premier de l’autrice traduit en français, raconte les tribulations d’une narratrice anonyme, partie dans un pays nordique d’où ses ancêtres ont été chassés afin de prendre soin de son frère récemment divorcé et de sa maison. Ayant grandi, docile et obéissante, au service des autres membres de sa famille, la jeune femme espère pouvoir se fondre sans éclat dans la masse de villageois qui habitent sa nouvelle contrée.

Or, son arrivée coïncide avec une série d’événements inexplicables affectant les animaux et les fermes avoisinantes — notamment une épidémie de folie bovine, un mildiou de la pomme de terre et une grossesse nerveuse chez un chien. Très vite, les regards se détournent, les enfants se dérobent et les signes de croix

[...] continuer la lecture sur Le Devoir.